10 जून 2023 : समाचार विश्लेषण

|

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित: आज इससे संबंधित कुछ नहीं है। B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित: शासन:

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित: आज इससे संबंधित कुछ नहीं है। D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित: आज इससे संबंधित कुछ नहीं है। E. संपादकीय: अर्थव्यवस्था:

अंतरराष्ट्रीय संबंध:

F. प्रीलिम्स तथ्य: आज इससे संबंधित कुछ नहीं है। G. महत्वपूर्ण तथ्य:

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न: I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न: |

|---|

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

शासन:

संपूर्ण भारत में पाइप से पीने योग्य पानी की आपूर्ति

विषय: विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

मुख्य परीक्षा: सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में जल जीवन मिशन का महत्व

संदर्भ: सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत पर ‘हर घर जल’ कार्यक्रम के प्रभाव पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मॉडलिंग अध्ययन।

भूमिका:

- केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में ‘हर घर जल’ कार्यक्रम के संभावित प्रभाव पर एक अध्ययन शुरू किया था।

- यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा आयोजित किया गया था।

- WHO पानी और स्वच्छता से संबंधित विभिन्न सतत विकास लक्ष्य (SDG) संकेतकों की निगरानी करता है।

- WHO ने पानी, साफ-सफाई और स्वच्छता में सुधार से जुड़े स्वास्थ्य लाभों का अनुमान लगाने के लिए तरीके और उपकरण विकसित किए हैं, विशेष रूप से डायरिया संबंधी बीमारियों और अन्य संबंधित स्वास्थ्य परिणामों को कम करने में।

- पानी और स्वच्छता में निवेश करने के कई लाभ हैं, जैसे कि आर्थिक, पर्यावरण, जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य में सुधार।

- सुरक्षित जल संचारी और गैर-संचारी दोनों प्रकार की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्सेनिक, फ्लोराइड और भारी धातु जैसे भूगर्भीय संदूषक, व्यक्तियों की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

प्रमुख निष्कर्ष:

- ‘हर घर जल’ रिपोर्ट डायरिया संबंधी बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करती है क्योंकि वे पानी, सफाई और स्वच्छता (वॉश) मुद्दों से संबंधित समग्र रोग के बोझ में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

- अध्ययन के अनुसार यदि भारत सरकार जल जीवन मिशन (JJM) को सफलतापूर्वक लागू करती है, तो डायरिया से होने वाली लगभग 400,000 मौतों को टाला जा सकता है।

- इसके अलावा, अध्ययन से पता चलता है कि जल जीवन मिशन को लागू करने से डायरिया से संबंधित लगभग 14 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (DALY) को रोका जा सकता है।

- रिपोर्ट में नल के पानी के प्रावधान के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों के लिए बचाए गए महत्वपूर्ण समय और प्रयास पर भी प्रकाश डाला गया है।

- 2018 में, भारत में महिलाओं ने घरेलू जरूरतों के लिए पानी इकट्ठा करने में रोजाना औसतन 45.5 मिनट खर्च किए थे।

- कुल मिलाकर, जिन घरों में ऑन-प्रिमाइसेस पानी नहीं है, वे हर दिन 66.6 मिलियन घंटे पानी इकट्ठा करने में खर्च करते हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं।

- यह रिपोर्ट इन बीमारियों को दूर करने की तत्काल आवश्यकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक कल्याण में पर्याप्त सुधार की संभावना पर बल देती है।

- वर्तमान में, ग्रामीण नल जल कनेक्शन 2019 के 16.64 प्रतिशत (योजना की शुरुआत में) से बढ़कर 62 प्रतिशत हो गए हैं।

- सरकार का लक्ष्य 2024 तक पूरी तरह कार्यात्मक नल जल कनेक्शन के साथ 100% कवरेज हासिल करना है, जिसमें प्रत्येक परिवार को पूरे वर्ष प्रति व्यक्ति प्रति दिन कम से कम 55 लीटर पीने योग्य पानी प्रदान किया जाएगा।

- गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, और पुडुचेरी सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% कवरेज हासिल कर लिया है।

|

सारांश:

|

|---|

संपादकीय-द हिन्दू

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

अर्थव्यवस्था:

बिजली वितरण कंपनियों की आवश्यकता

विषय: ऊर्जा

मुख्य परीक्षा: विद्युत अधिनियम और प्रस्तावित सुधार

पृष्ठभूमि विवरण:

- विद्युत अधिनियम 2003 ने राज्य विद्युत बोर्डों को भंग करने की रूपरेखा तैयार की। इसने उत्पादन, पारेषण और वितरण को अलग-अलग कंपनियों को सौंप दिया।

- हालांकि बिजली उत्पादन को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था, लेकिन पारेषण और वितरण लाइसेंसीकृत और विनियमित गतिविधियां बनी रहीं।

- इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और सभी को बिजली की आपूर्ति करना था।

- परिणामस्वरूप, एक प्रतिस्पर्धी उद्योग संरचना हाल के वर्षों में विकसित हुई है और निजी उद्योग की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है।

- इसी तरह, नवीकरणीय ऊर्जा में प्रभावशाली वृद्धि का श्रेय निजी निवेश को दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, डिस्कॉम को बिजली आपूर्ति के लिए टैरिफ-आधारित बोलियां राष्ट्रीय सौर मिशन की सफलता की कुंजी रही हैं।

साथ ही, इसे भी पढ़िए: Energy Conservation (Amendment) Bill 2022 [UPSC Notes]

यू. के. मॉडल:

- यू. के. के पास एक पावर पूल है जहां सभी उत्पादकों को आपूर्ति की मात्रा और कीमत का संकेत देते हुए अगले दिन के लिए बोलियां जमा करनी होती हैं।

- इसके बाद बोलियों को मूल्य के आरोही क्रम में रखा जाता है। तब कुल मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्रा के साथ मूल्य, बिजली के लिए पूल मूल्य (pool price for electricity) बन जाता है।

- यह बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए आपूर्ति और मांग वक्र के प्रतिच्छेदन का अनुकरण है।

- इसके अलावा, पूर्ण खुदरा प्रतिस्पर्धा की शुरुआत उपभोक्ताओं को कई आपूर्तिकर्ताओं में से चयन की सुविधा प्रदान करती है।

भारत में परिदृश्य:

- भारत वर्तमान में उन देशों में से एक है जहाँ सौर ऊर्जा की दरें दुनिया में सबसे सस्ती हैं।

- वर्तमान में, भारत में बिजली की आपूर्ति अलग-अलग बिजली संयंत्रों से दीर्घावधि अनुबंधों के जरिए निर्धारित कीमतों पर की जाती है।

- विशेष रूप से, जब संयंत्र में मूल्यह्रास होता है, तो शुल्क में शामिल निश्चित (पूंजी) लागत घटक घटता है; अतः संयंत्र जितना पुराना होगा, उसकी बिजली उतनी ही सस्ती होगी।

- चूँकि भारत में नए विद्युत संशोधन विधेयक 2022 की रूपरेखा पर चर्चा हो रही है। ऐसे में कई विशेषज्ञ विनियमन ख़त्म करने और यूके मॉडल की तरह प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के पक्ष में हैं।

- हालाँकि, अन्य विशेषज्ञ इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि पावर पूल मॉडल को अपनाना भारत के लिए अनुपयुक्त है।

- मुक्त बाजार (या पावर पूल) तंत्र से तात्पर्य है कि सभी बिजली सबसे महंगे संयंत्र वाली बिजली की कीमत पर बेची जाएगी, जिस पर मांग पूरी तरह से पूरी हो जाएगी।

- परिणामस्वरूप, कीमतों में वृद्धि के आघात को अवशोषित नहीं किया जा सकता है।

- डिस्कॉम के पास अपने लाइसेंस क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं की संपूर्ण मांगों को पूरा करने के लिए बिजली की आपूर्ति करने का सार्वभौमिक सेवा दायित्व है।

- इस दायित्व की पूर्ति लंबी अवधि के बिजली खरीद अनुबंधों के द्वारा की जाती है।

- उपलब्धियाँ:

- भारत में, बिजली उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ी है और पिछले कुछ वर्षों में बिजली आपूर्ति की स्थिति सहज हो गई है।

- डिस्कॉम ग्रामीण और घरेलू विद्युतीकरण को पूरा करने में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं।

- विद्युत अधिनियम 1 मेगावाट और उससे अधिक भारांक वाले उपभोक्ताओं को ओपन एक्सेस का अधिकार देता है। यह उन्हें किसी से भी बिजली खरीदने में सक्षम बनाता है और उपभोक्ता डिस्कॉम को केवल उनके वितरण नेटवर्क के उपयोग और क्रॉस-सब्सिडी अधिभार के लिए भुगतान करता है।

- क्रॉस-सब्सिडी अधिभार अनिवार्य हो गया है क्योंकि उच्च-औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोगकर्ता अधिक भुगतान करते हैं और निचले-छोर वाले परिवारों (कम टैरिफ के साथ) को क्रॉस-सब्सिडी मिलती है।

- हालांकि, क्रॉस-सब्सिडी को उत्तरोत्तर कम करने का अधिदेश अभी तक लागू नहीं किया गया है।

- ऐसे पावर एक्सचेंज भी हैं जो देश में कुल उत्पादन क्षमता के व्यापार और इष्टतम उपयोग को सक्षम करते हैं।

- चूंकि बिजली की मांग बेलोचदार होती है, इसलिए कीमतों पर रोक लगाने की जरूरत है।

संबद्ध चिंताएं:

- डिस्कॉम को अक्सर बढ़ते संचयी नुकसान और उत्पादक को समय पर भुगतान करने में असमर्थता के साथ बिजली की आपूर्ति श्रृंखला में कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है।

- डिस्कॉम के साथ निहित समस्या मुख्य रूप से राजनीतिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में है, उदाहरण के लिए:

- लागत-चिंतनशील टैरिफ निर्धारित करने में राज्यों में मौजूद नियामकों की अक्षमता देखी गई है

- राज्य सरकारें समय पर सब्सिडी देने में विफल रहती हैं।

- कुशासन भी एक मुद्दा है।

- यह सुझाव दिया गया है कि नए निवेश की कमी के कारण, भारत को फिर से बिजली की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

- रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण भी विनियमन मुक्त बाजार में एक हठधर्मी विश्वास (किसी भी परिस्थिति में नियमों का पालन करना) से उत्पन्न परिणाम देखे गए हैं।

निष्कर्ष:

- डिस्कॉम की मुख्य भूमिका को कम करने के विचार का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए। 2022 में यू. के. के अनुभव से मिले सबक का भी गहन अध्ययन किया जाना चाहिए।

- बिजली की मांग की लोचहीनता ने सरकार को नकद समर्थन देने या कर लगाने के लिए मजबूर किया है।

संबंधित लिंक:

Sansad TV Perspective: The Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022

|

सारांश:

|

|---|

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतरराष्ट्रीय संबंध:

बेहतर भारत-नेपाल संबंधों के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण

विषय: भारत और उसके पड़ोस संबंध

मुख्य परीक्षा: भारत-नेपाल संबंध

संदर्भ: नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत दौरा

भूमिका:

- नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत का दौरा किया। कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी।

- नेपाल के लोकतंत्र के सामने मौजूद कई चुनौतियों और कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, भारत और नेपाल ने राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और विकासात्मक सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा की।

और विवरण के लिए, यहां पढ़िए: Nepal Prime Minister Prachanda’s Visit to India [UPSC Current Affairs]

विवरण:

- नेपाल राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है और विपक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुनौती दे रहा है।

- हालांकि, प्रधानमंत्री प्रचंड ने बेहतर भविष्य के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयमित और यथोचित कार्य किया।

- प्रधानमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के विपरीत, प्रचंड भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

- भारत सरकार ने भी नेपाल को आश्वस्त किया है कि सीमा विवाद को आपसी विश्वास के साथ सुलझा लिया जाएगा।

- प्रधानमंत्री की हालिया यात्रा से क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य जैसी वास्तविक प्राथमिकताओं को रेखांकित करने में मदद मिली है। उदाहरण के लिए, बुनियादी ढाँचा, जल विद्युत परियोजनाएँ, पर्यटन सर्किट आदि।

भारत-नेपाल संबंध:

- दोनों देशों में राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (PMP) को सुनिश्चित करने वाली महाकाली संधि पर आम सहमति थी।

- भारत के रास्ते नेपाल से बांग्लादेश तक ट्रांसमिशन पैसेज (त्रिपक्षीय बिजली लेनदेन) के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग का एक नया आयाम भी है।

- सीमा पार डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

- भारत ने नेपाल को दक्षिण एशिया उपग्रह की सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ग्राउंड स्टेशन बनाने और 300 उपयोगकर्ता टर्मिनलों की आपूर्ति करने की पेशकश की है।

- दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, टेलीमेडिसिन, टेली-एजुकेशन, ई-गवर्नेंस, बैंकिंग और एटीएम सेवाओं, मौसम संबंधी डेटा ट्रांसमिशन, आपदा प्रतिक्रिया तथा शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की नेटवर्किंग जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग है।

भावी कदम:

- नेपाल को भारत के साथ विशेष रूप से जल संसाधन सहयोग में सहयोग का अराजनीतिकरण करने की आवश्यकता है।

- इसे अपने शासन और लोकतंत्र में सुधार करना चाहिए और बेलगाम भ्रष्टाचार पर रोक लगानी चाहिए।

- भारत को नेपाल की चिंताओं को दूर करना चाहिए। इसे जलविद्युत जैसे क्षेत्रों में प्रगति के लिए नेपाल को स्वामित्व, समानता और श्रेय देना चाहिए।

संबंधित लिंक:

India-Nepal Relations: Redrawn Political Maps and Latest Developments

|

सारांश:

|

|---|

प्रीलिम्स तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- कुत्तों के आयात पर मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय:

- मद्रास उच्च न्यायालय ने देश में कुत्तों के आयात पर विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा 25 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को पलट कर देश भर इसे पालने के शौक़ीन लोगों को लाभान्वित करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।

- DGFT की अधिसूचना में केवल उन विदेशी कुत्तों के आयात की अनुमति है जो आयातकों के लिए पालतू जानवरों के रूप में काम करते हैं, अनुसंधान और विकास संगठनों द्वारा अनुसंधान के लिए और रक्षा तथा पुलिस बलों द्वारा आंतरिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए आवश्यक होते हैं।

- न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रतिबंध आवश्यक वैज्ञानिक अध्ययन तथा जाँच, लेखा परीक्षा और समीक्षा (due diligence) के बिना लगाया गया था।

- DGFT की अधिसूचना को लागू करने का कार्य वर्ष 2015 में पूर्व केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री, मेनका संजय गांधी द्वारा लिखित एक पत्र द्वारा शुरू किया गया था। पत्र में देशी प्रजातियों के लिए संभावित खतरों और आयातित जानवरों द्वारा रोगजनकों के प्रसार के कारण कुत्तों को आयात करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया था।

- मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंध अनुचित था। न्यायालय ने कहा कि विदेशी बीमारियों के आयात को रोकने के लिए प्रभावी संगरोध और परीक्षण उपाय मौजूद हैं।

- कुत्ते के आयात के कारण देशी प्रजातियों के खतरे में पड़ने की आशंका के संबंध में, न्यायालय ने मूल भारतीय नस्लों की रक्षा और संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।

- हालाँकि, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विदेशी कुत्तों के व्यावसायिक आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि राज्य ऐसी व्यावसायिक गतिविधियों को नैतिक रूप से नियंत्रित करता है।

- न्यायाधीश ने तमिलनाडु सरकार को आठ सप्ताह के भीतर कुत्तों के व्यावसायिक प्रजनन के लिए नियम बनाने और उन्हें न्यायालय में पेश करने का भी निर्देश दिया।

- शानन विद्युत परियोजना:

- शानन जलविद्युत परियोजना के पट्टे को लेकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच जारी विवाद के बीच, हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह पट्टे का नवीनीकरण या विस्तार नहीं करेगी और पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले परियोजना को अपने हाथ में लेने पर जोर देगी।

- दूसरी ओर, पंजाब सरकार परियोजना पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है और यदि आवश्यक हुआ तो कानूनी सहारा लेने के लिए भी तैयार है।

- वर्तमान में, यह परियोजना पंजाब सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इसकी लीज मार्च 2024 में समाप्त होने वाली है।

शानन विद्युत परियोजना के बारे में और पढ़ें: Shannon Power Project

- जयपुर पांव (Jaipur Foot):

- जयपुर पांव बनाने के लिए जानी जाने वाली भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (BMVSS) ने हाल ही में ओडिशा में हुई ट्रिपल ट्रेन टक्कर में अपने पैर गंवाने वाले व्यक्तियों को कृत्रिम अंग मुफ्त में प्रदान करने की पेशकश की है।

- जयपुर पांव, जिसे जयपुर पैर भी कहा जाता है, एक कृत्रिम पैर है जो उन व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो घुटने के नीचे के अपने अंग को खो चुके हैं।

- 1968 में राम चंद्र शर्मा और आर्थोपेडिक सर्जन पी. के. सेठी द्वारा बनाया गया, यह कृत्रिम अंग के लिए एक किफायती और बहुमुखी विकल्प प्रदान करता है। हालाँकि, यह कार्बन फाइबर विकल्पों की तुलना में कम उन्नत है।

- रबर कोर, लकड़ी के गुटके और वल्कनीकृत रबर कोटिंग से बना, जयपुर पांव एक लचीला कृत्रिम पैर है जो पर्याप्त डोरसिफ्लेक्सन (अभिपृष्ठ आकुंचन) को सक्षम बनाता है, जिससे विकलांगों को टाँगों को मोड़कर ज़मीन से कुछ ऊपर पैरों के बल बैठने में मदद मिलती है।

- हालांकि, इसका उपयोग मुख्य रूप से घरेलू और सीमित सामुदायिक गतिविधियों तक ही सीमित है, क्योंकि यह उच्च प्रभाव वाले खेल या असमान इलाके में चलने के लिए उपयुक्त नहीं है।

- यह आमतौर पर कम आय वाले देशों और युद्ध क्षेत्रों में पारंपरिक कृत्रिम अंग के कम लागत वाले विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान लैंड माइन पीड़ितों के इलाज में मदद के लिए किया गया था

चित्र स्रोत: WeCapable

- भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया:

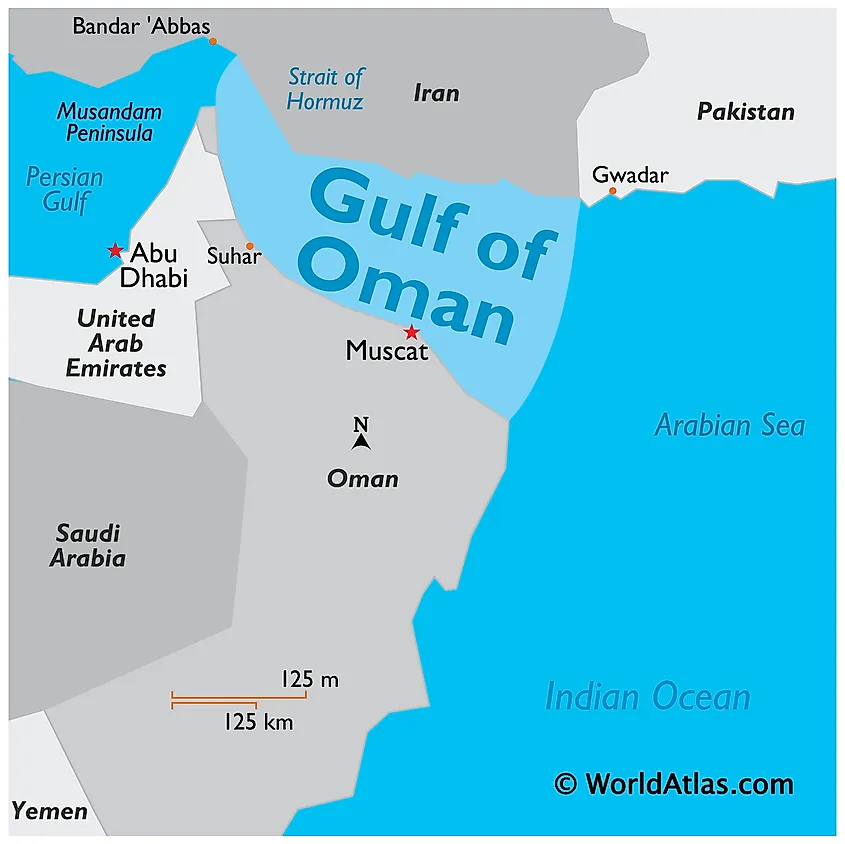

- भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की नौसेनाओं ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में अपने पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया।

- संयुक्त प्रशिक्षण पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए भारत ने अपने स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश के साथ अभ्यास में भाग लिया।

- इस अभ्यास में कर्मियों का आदान-प्रदान शामिल था। यह अभ्यास सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और प्रतिभाग करने वाली नौसेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।

- इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास ने तीन देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री संबंधों को और मजबूत किया है, जिससे समुद्री क्षेत्र में परंपरागत और अपरंपरागत दोनों खतरों से निपटने में एक साथ काम करने की उनकी क्षमता में वृद्धि हुई है।

- वाणिज्यिक व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करके और क्षेत्र के खुले समुद्र में नौवहन की स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर, इस अभ्यास ने भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालनीयता को बढ़ाया है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (स्तर: मध्यम)

- धन विधेयकों के संबंध में, वह विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है, वह अपनी सहमति रोक सकता है और वह विधेयक को सदन के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है।

- वह मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है।

- वह एंग्लो-इंडियन समुदाय से एक सदस्य को राज्य विधान सभा में मनोनीत कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- जिससे अधिक सुरक्षित समुद्री वातावरण सुनिश्चित करने में मदद मिली है।

चित्र स्रोत: WorldAtlas

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. केवल एक

- केवल दो

- सभी तीन

- इनमें से कोई नहीं

उत्तर: a

व्याख्या:

- राज्यपाल किसी धन विधेयक को राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 ने क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानमंडल में एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो व्यक्तियों के मनोनयन की सुविधा प्रदान की थी, लेकिन भारतीय संविधान के 104वें संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया।

प्रश्न 2. राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (स्तर: आसान)

- इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है।

- राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए निर्धारित व्यवस्था और आधार के अलावा अन्य माध्यम से उसे पद से नहीं हटाया जाएगा।

विकल्प:

- केवल 1

- केवल 2

- दोनों

- इनमें से कोई नहीं

उत्तर: c

व्याख्या:

- संविधान के अनुच्छेद 243K(1) में कहा गया है कि पंचायतों (अनुच्छेद 243ZA के तहत नगर पालिकाओं सहित) के लिए मतदाता सूची तैयार करने और सभी चुनावों के संचालन से संबंधित अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होगा।

- अनुच्छेद 243K(2) में कहा गया है कि कार्यकाल और नियुक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्देशित की जाएगी। हालांकि, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित समान व्यवस्था और समान आधारों को छोड़कर अन्य माध्यमों से पद से नहीं हटाया जा सकता है।

प्रश्न 3.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (स्तर: कठिन)

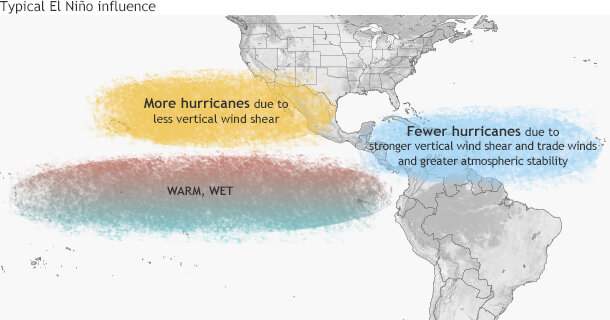

- अल नीनो आम तौर पर मध्य और पूर्वी प्रशांत घाटियों में मजबूत तूफान गतिविधि के प्रति अनुकूल होता है, वहीं अटलांटिक बेसिन में इसके प्रतिकूल होता है।

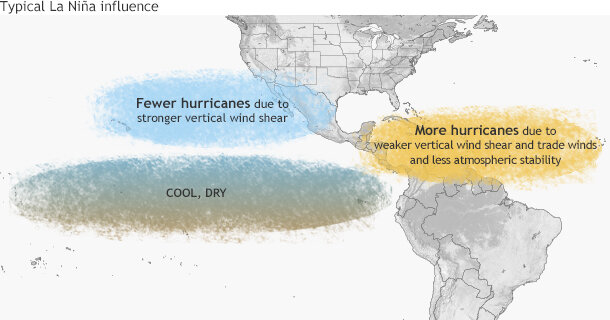

- अल नीनो और ला नीना समुद्र और वातावरण दोनों को प्रभावित करते हैं।

- ला नीना भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में पश्चिम से पूर्व की ओर गर्म जल के प्रसार को संदर्भित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- केवल एक

- केवल दो

- सभी तीन

- इनमें से कोई नहीं

उत्तर: b

व्याख्या:

कथन 01 सही है, अल नीनो आम तौर पर मध्य और पूर्वी प्रशांत घाटियों में मजबूत तूफान गतिविधि के प्रति अनुकूल होता है, वहीं अटलांटिक घाटी में इसके प्रतिकूल होता है। इसके विपरीत, ला नीना मध्य और पूर्वी प्रशांत घाटियों में तूफान की गतिविधि के प्रतिकूल होता है और अटलांटिक घाटी में इसके अनुकूल होता है।

कथन 02 सही है, अल नीनो और ला नीना दुनिया भर के लोगों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करते हैं। समुद्र और वायुमंडल के बीच की अंतःक्रिया दुनिया भर में मौसम को परिवर्तित करती है और इसके परिणामस्वरूप गंभीर तूफान या सुहावना मौसम, सूखा या बाढ़ आ सकती है।

कथन 03 गलत है, ला नीना की घटना तब घटित होती है जब जल पूर्व से पश्चिम की ओर प्रसारित होता है और ठंडा होता है।

आगे पढ़ें: El Nino and La Nina

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिया जाता है? (स्तर-मध्यम)

- धान

- मूंगफली

- कच्चा जूट

- सूरजमुखी के बीज

- रागी

विकल्प:

- केवल 1, 2 और 3

- केवल 3, 4 और 5

- केवल 1, 2, 4 और 5

- 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: d

व्याख्या:

- सरकार ने 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) की घोषणा की है।

- अनिवार्य फसलों में खरीफ सीजन की 14 फसलें, रबी सीजन की 6 फसलें और दो अन्य व्यावसायिक फसलें शामिल हैं।

- इसके अलावा, तोरिया और छिलका रहित नारियल का MSP क्रमशः रेपसीड/सरसों और खोपरा के MSP के आधार पर तय किया जाता है। फसलों की सूची इस प्रकार है।

- धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, चना, अरहर/तूर, मूंग, उड़द, मसूर, मूंगफली, रेपसीड/सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम के बीज और नाइजर के बीज

- कच्चा कपास, कच्चा जूट, खोपरा, छिलका रहित नारियल, गन्ना (उचित और लाभकारी मूल्य), वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड (VFC) तंबाकू।

प्रश्न 5. ब्लूटूथ तथा वाई-फाई के बीच क्या अंतर है? (स्तर-कठिन) (PYQ-CSE-2011)

- ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो फ़्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करता है, जबकि वाई-फाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग कर सकता है।

- ब्लूटूथ का उपयोग केवल वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क (WLAN) के लिये किया जाता है, जबकि वाई-फाई का उपयोग केवल वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क (WWAN) के लिये किया जाता है।

- जब ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके दो उपकरणों के बीच सूचना प्रसारित की जाती है, तो दोनों उपकरणों को एक-दूसरे की सीध में होना चाहिये, लेकिन जब वाई-फाई तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो उपकरणों को एक-दूसरे की सीध में रखने की आवश्यकता नहीं होती है।

- इस संदर्भ में ऊपर दिये गए कथन (a) और (b) सही हैं

उत्तर: a

व्याख्या:

- ब्लूटूथ पारंपरिक रिमोट कंट्रोल में उपयोग किए जाने वाले इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम के बजाय रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके काम करता है। नतीजतन, ब्लूटूथ न केवल वायर्ड (तार) कनेक्शन की आवश्यकता को समाप्त करता है बल्कि उपकरणों के बीच संचार करने के लिए उन्हने सीधी रेखा में बनाए रखने की आवश्यकता को भी ख़त्म करता है।

- ब्लूटूथ की संचार दूरी लगभग 10 मीटर या उससे कम होती है, जबकि वाई-फाई की संचार दूरी कई सौ मीटर होती है। ब्लूटूथ और वाई-फाई तकनीक दोनों में सूचना प्रसारण हेतु उपकरणों को सीधी रेखा में रखने की आवश्यकता नहीं होती है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारत के विद्युत क्षेत्र को अपने वास्तविक अधिदेश को पूरा करने के लिए केवल कागजी सुधारों से अधिक की आवश्यकता है। क्या आप सहमत हैं? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द; 15 अंक) (GSIII-अर्थव्यवस्था-बुनियादी ढांचा)

प्रश्न 2. मित्रता के अनूठे संबंधों के साथ-साथ बहुआयामी साझेदारी होने के बावजूद, भारत और नेपाल अपने संबंधों में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द; 15 अंक) (GSII-अंतर्राष्ट्रीय संबंध)